|首发于公众号 好规划网

我读高中的时候,班主任最喜欢说这样一句话:

“高考如千军万马过独木桥,一分之差就淘汰万人之下”。

为了这一分之差,不知道熬过多少个不眠之夜,刷过多少套模拟真题。

但其实,这场考试既是结束亦是开始,即使你拿着211、985的录取通知书,美滋滋读完4年大学后,你会发现真正的考验才刚开始。

而能否顺利通过这场考验,很大程度与当初选择的专业有关。

读大学容易,选专业难

高考过后最头疼的事情莫过于选专业。

根据数据统计,我国2019年高考报名人数将突破1000万,同时高考的录取率也将超过80%(包括专科在内)。

这么高的录取率,可以说读个大学拿个学位将变得稀松平常,但选专业的难度绝不亚于你结婚找对象。

拿我最熟悉的金融类专业来说吧。

很多人对金融行业的第一印象是“金融业,高收入行业啊!”的确,国家统计局发布的2018年平均工资数据,金融业排名第二,年均129837元,平均月薪过万。

选择金融行业容易,选一个具体专业却复杂得多,因为与之相关的专业太多了:

金融学——偏重经济、金融、财务等基础学科的理论学习;

金融工程——运用数学和计算机知识进行模型搭建、金融产品设计;

保险学——偏重保险学科基础知识、保险业务、营销、监管等学习;

精算学——运用数学、统计学、金融学等各学科知识和方法,评估风险,设计保险新产品;

……

这些专业的毕业生,都可以到银行、证券公司、保险公司、基金公司等相关金融机构工作,但具体工种和薪酬就差远了。

比如证券公司吧:

一个普通的证券经纪人,即使在一二线城市,每月底薪也就几千块,业绩提成和揽到的客户数量资金量成正比;

在投资部门或资产管理部门工作的投资经理和研究员,固定工资每月一两万起,年底还会有各种奖金提成;

在投资银行部做证券发行承销的保荐人,年薪则更高,几十万起步;

而做到顶尖的,比如恒大集团首席经济学家任泽平,年薪1500万。

如果不管不顾挤进了好学校,结果大学四年学到的知识,毕业了根本用不上,你说尴尬不尴尬~

曾经的热门变冷门

每年高考填志愿,总有那么几个专业特别吸睛,但几番热闹之后却又销声匿迹。每个时代都有每个时代的主题,貌似是个人的选择,其实是时代的助推。

大学专业的冷与热,是我国经济发展趋势的折射和投影,它一定程度上反映产业结构在不断调整,人才需求也随之发生了跳跃式变化。

70年代——文史哲

1977年,中断了十年的高考制度得以恢复,这次考试给了无数人改写命运的机会。但是,那一年有570万人参加考试,录取人数仅有27万,录取率不足5%。

当年参加高考的人,几乎都是在国家决定恢复高考之后,不到两个月的时间里,匆匆忙忙报考的。据说当时的语文试卷,光作为就占了七十分,现代文内容占20分,一小段的文言文翻译占10分,可以说“得作文者得天下”。

由于高考恢复的第二年我国才迎来了改革开放,所以当时百废待兴,几乎没有新兴产业和就业机会,最热门的专业是“文史哲”和“数理化”等基础学科。据悉当年厦门大学录取的平均分最高的是中文系,其实是历史系。

1978年参加高考的前证监会主席肖刚,曾在某档电视节目参访时回忆,他的高考志愿是中文,最后因为数学拖后腿被调到了金融专业,当时自己根本搞不清什么叫金融。

80年代——财经财会

十一届三中全会以后,我国进入了改革开放的新时期,开启了工业、农业、科学文化和国防的四个现代化建设,其中最主要的是搞经济建设,发展国民经济,发展生产力。

文史哲一时半会派不上用场了,经济人才急缺。

反映在大学专业方面,最对口的就是财经财会专业。再加上当时大学生毕业是包分配的,财经专业的学生毕业后大都分配去了银行、审计等待遇优厚的部门,相关专业也就大火了起来。

而且,当时的财经专业基本上都在专科学校,但由于就业前景太好,很多人宁可放弃本科学历,也要选择财经专科,从而出现了专科分数线和本科分数线倒挂的现象。

湖南商学院投档线及各省最低录取分数线

2018-湖南商学院投档线及各省最低录取分数线统计表 高考填报志愿的时候,查询每个院校投档...(120)人阅读时间:2023-04-27

2019湖南商学院录取分数线及历年专业分数

1、历年湖南商学院排名【校友会版】在校友会版本排名中,2018湖南商学院全国排名第294,相较...(56)人阅读时间:2023-04-27

浙江省测绘科学技术研究院拟聘人员公示

根据2022年7月4日《浙江省测绘科学技术研究院2022年公开招聘人员公告》,经报名、资格审查、...(186)人阅读时间:2023-04-27

2021年重庆大学全国各省专业录取分数线,

高考升学网重庆大学专业分数线栏目,主要为高考考生提供重庆大学各省专业最低录取分数线...(168)人阅读时间:2023-04-27

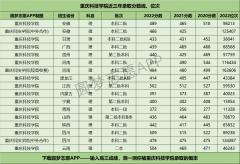

重庆科技学院近三年录取分数线及位次多

重庆科技学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上重庆科技学院2020-2022历年高考、在全...(61)人阅读时间:2023-04-27