1996年南开大学中国史考研真题,历史学考研网

2022-06-23 07:12 来源: 历史学考研网李老师

原标题:1996年南开大学中国史考研真题,历史学考研网

1、简述春秋战国时期的商业发展状况,并分析商业在社会经济中的作用

春秋战国时期商业蓬勃发展起来。这一时期,农产品和手工业品日益丰富,商品流通范围逐步扩大,流入市场的产品日益增多,商铺店肆鳞次栉比,还出现了很多专业化的富商大贾。

春秋战国时期,由于铁器和牛耕等农业技术的全面发展,整个社会生产力有了较大提高,原来那种因生产力低下所必需的集体生产已不再需要,小家庭个体生产已成为可能,这就势必导致村社井田制的瓦解。然而,井田制的瓦解并不是一朝一夕或者是同时在各地发生的,而是经历了一个相当漫长曲折的历史过程。自西周后期宣王时,一年一度的籍礼就被废除,“不籍千亩”标志着井田制开始瓦解。公元前685年,齐桓公和管仲实施“相地而衰征”,则标志着实物地租开始实行。公元前594年,鲁国实行“初税亩”则公开承认私田的合法性和所有权。尔后,各国都采用了按亩征税的制度。到了公元前359年和350年,商鞅在秦的两度改革,“终于在中国历史上比较完整地从法权方面宣布了井田制度——农村公社或其次生形态田土形式的正式废除”。井田制废除的直接政治结果是动摇了周天子的权威,周天子失去了封国胙土的资格和能力。“懿王之时,王室遂衰,诗人作刺”,“夷王遂弱,荒服不朝”,类似的违礼之举至春秋时期已一发而不可收拾。周王这个天下大宗日渐失去了控制全局的能力,周室统一王权的衰落和新的统一王权的暂时空缺,在很大程度利于商业发展。

商业的发展,带动生产力,生产力源于劳动者,获得的利益又去消费,带动了商业的发展,在其中,当时的情况是“普天之下莫非王土”,所以租金也上缴国家。

总的来说,商业是社会经济循环的动力,也是国家的利益来源。

2、简述魏晋时期佛教在中国的传播,并分析佛学与中国传统文化的关系

佛教在两汉之际就传入中原,到魏晋以后得到广泛的传播。儒学的衰微和玄学的兴起,使佛教乘虚而入,借助玄学去推行佛法;而玄学家也从佛学中吸取营养。自东晋十六国以后历代君主的提倡,则进一步推动了佛教的发展。佛教僧人原来都来自身毒(天竺的异译)或西域,汉人是不能出家为僧的。曹魏甘露年间的朱士行是有记载的第一个出家的汉人。此后,汉人为僧才逐渐多起来。东晋末名僧佛图澄到洛阳,与其弟子释道安对佛经研究做出贡献。来自西域的鸠摩罗什是当时名闻遗迹的高僧,影响很大。其后法显于后秦时西行求法,历经千辛万苦,来到天竺,学习梵语梵文抄写佛教经律,又到狮子国(今斯里兰卡)求经。历时15年,他才从海路回到祖国,译出所获经典百余万言,并且把自己的见闻写成《佛国记》一书。据统计,魏晋南北朝时期所翻译的佛经有1000多部,3437卷。

道安的弟子慧远渡江而南,在庐山建寺,讲经论道,成为东晋佛门的一大宗师。鸠摩罗什的弟子有僧肇、道生、道融等名僧。

南北朝时期,佛教因社会文化背景的差异而形成南统和北统。南方佛教从依附于玄学发展起来,比较重视对佛教教义的探讨和阐发,偏重义理讲论成为南统的特点。然而,北方佛教转而偏重于坐禅、“修福”、“行善”等具体活动,不尚空谈。南朝的权贵中有不少狂热的佛教信徒,他们与僧人过从甚密,讨论佛理,互相唱和。南朝统治者甚至亲自斋僧,主持法会,讲经说法。北朝统治者则不惜劳民伤财去开凿石窟,兴造规模浩大的石窟工程。

佛教在南北朝进入了鼎盛时代。唐诗云:“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。”说明南朝寺庙之多,北朝的佛寺、僧尼远多于南朝。北魏末,仅洛阳一地就有佛寺1367所,全国有l万余所。东魏、北齐有寺3万余所,僧尼300万人。北周也有寺1万所,僧尼100万人。

佛教文化与中国传统文化迥异,带来了海外和西域的文化,如哲学、语文、建筑、雕塑、绘画、音乐等,丰富了中国传统文化的内容,促进中国传统文化的发展。

3、简述宋元时期的地方行政制度,并做出评价

(一)宋朝的地方行政制度。可分为县以下政区(镇、监、 场)、县级政区(县、监、寨)、统县政区(府、州、军、监)、高层政区(路)。首先,削减府、州、军、监一级长官的权力,不许其兼任两个地区及以上的职务; 又规定其长官由文臣担任,长官之外另设通判,使其互相牵制。在更上一级政区路设转运司、提点刑狱司、安抚司、提举常平司,分别负责具体事务。可见,北宋的地方行政体制处处透露着分权的意图,极大地加强了中央的权力。

湖南商学院投档线及各省最低录取分数线

2018-湖南商学院投档线及各省最低录取分数线统计表 高考填报志愿的时候,查询每个院校投档...(120)人阅读时间:2023-04-27

2019湖南商学院录取分数线及历年专业分数

1、历年湖南商学院排名【校友会版】在校友会版本排名中,2018湖南商学院全国排名第294,相较...(56)人阅读时间:2023-04-27

浙江省测绘科学技术研究院拟聘人员公示

根据2022年7月4日《浙江省测绘科学技术研究院2022年公开招聘人员公告》,经报名、资格审查、...(186)人阅读时间:2023-04-27

2021年重庆大学全国各省专业录取分数线,

高考升学网重庆大学专业分数线栏目,主要为高考考生提供重庆大学各省专业最低录取分数线...(168)人阅读时间:2023-04-27

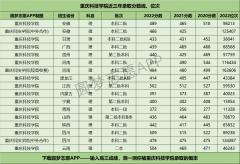

重庆科技学院近三年录取分数线及位次多

重庆科技学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上重庆科技学院2020-2022历年高考、在全...(61)人阅读时间:2023-04-27