做老师就要执着于教书育人,有热爱教育的定力、淡泊名利的坚守。”——习近平在2018年全国教育大会上做出重要发言

“没有一篇‘达标’论文却评上了教授,最近,南京林业大学理学院教师蒋华松成为该校凭教学专长晋升教授的第一人。”日前,这条新闻一经爆出便引发高校学术界的一片热议——曾经被大学教师视为“救命稻草”的科研论文不再是竞评教授的“必经之路”,这也不免让公众产生误解:大学教授的门槛是否已经不再高不可攀?

“刷论文”诱发学术造假

“现在发表论文都形成了一个产业链,教师们为了评职称发论文苦不堪言。”河北大学新闻传播学院都海虹副教授在接受中国网记者采访时这样说道。都海虹的话并非危言耸听。据多名高校教师反应,留心就会发现,遍地都是论文发表中介,几乎每天都能接到问你“要不要发表论文”的骚扰电话。而催生论文这一产业链、诱发学术造假的始作俑者,或许还要追溯到职称评定的标准中。

中国人民大学教育学院教授程方平告诉中国网记者,目前,在国内各高校都存在“形式化”的论文刊发要求。他举例,一些高校在制定教授、副教授的申报标准时,就明确须在某某杂志发表具体数量的论文。“只要在规定的期刊发布,就能得到奖励。这种情况,导致高校的老师们有没有想法和见解都要拼凑论文,以数量为标准,很形式主义。”

根据程方平介绍的情况,中国网记者随机查阅了部分高校关于晋升教授和副教授的申报条件,发现“核心期刊”“发表篇数”确实是高校评定教授或副教授的关键词。以中国海洋大学、南京农业大学为例。中国海洋大学规定,申报教授职称者,在任副教授专业技术职务近5年内,须满足作为第一作者或通讯作者,在本学科主流学术期刊上发表SCI、EI收录学术论文4篇以上;或作为第一作者或通讯作者,在本学科主流学术期刊上发表SCI、EI收录学术论文2篇以上且获得授权三年以上且至今仍处于授权保护状态的国家发明专利2项以上;或作为第一作者或通讯作者,在本学科主流学术期刊上发表SCI、EI收录学术论文3篇以上且获得授权三年以上至今仍处于授权保护状态的国家发明专利1项以上。类似条件,共3条。南京农业大学规定,申报副教授职称者,教学科研型及科研型都必须满足在核心期刊发表论文5篇,其中第一作者发表SCI或EI论文1篇的要求。

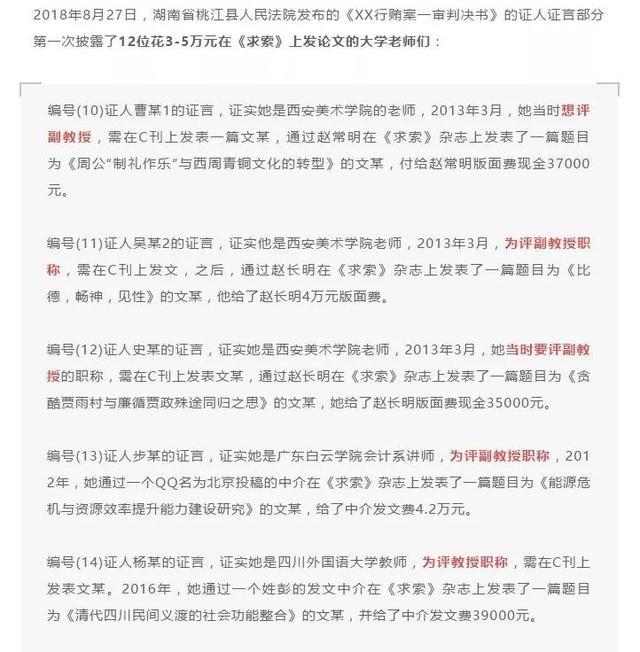

当科研论文与职称评定“绑定”,催生论文产业链从而导致学术造假也就不足为奇。2018年8月,湖南省桃江县人民法院发布《xx行贿案一审判决书》的证人证言部分就第一次披露了12位花3至5万元在《求索》上发表论文的大学老师们。其中5位来自西安美术学院、广东白云学院、四川外国语大学的老师,分别支付3.7万元、4万元、3.5万元、4.2万元、3.9万元5笔不同金额的发文或版面费。

论文产业链(图片来源于网络)

偏爱科研论文本科教学“失宠”

大学的定义是什么?蔡元培先生有云:“研究高深学问,培养高级人才”的地方。如今,大学被赋予教学、科研、服务三大功能,但在具体的实践中,三者权重却并未平分秋色。甚至受财政经费、职称评定等“诱惑”因素的影响,科研日趋成为大学三大功能“之首”,让课堂和教学渐渐“失宠”。

今年4月,教育部公开曝光4起违反教师职业行为十项准则典型案例。其一就是南京大学教师梁莹学术不端问题,其中指出,南京大学教师梁莹违反教学纪律,敷衍教学;违反学术规范,研究生在读期间抄袭、重复发表多篇论文,使用抄袭的论文作为自己的成果,在职称申报中弄虚作假。在被教育部公开通报前,梁莹也曾因教学态度差、课堂太水也被南京大学的学生联名举报。据媒体报道,面对课堂,她摆出的是一副“我上一学期的课还不如去外面一次讲座,一小时好几千(元)了”的不屑。

梁莹之流只是小众吗?当科研论文与财政拨款、职位晋升息息相关时,也就不难理解“梁莹们”偏爱论文、失宠课堂的心态了。2018年,中国社会科学院、21世纪教育研究院联合发布《中国教育发展报告(2018)》,在《中国高校“双一流”建设及需要防范的问题》一文中特别提到,“世界一流学科排名和‘双一流’入选的基本评判指标基本上以一个学校和学科的科研水平特别是发表论文的数量和影响力来衡量的,而这些衡量指标几乎不涉及本科教育。”“大科研,小教学”的高校“潜规则”,或许正在让本科教学黯然失色。

“0论文教授”刮起行业新风

Hub解封,“开放知识”有多远?

埃尔巴金(Alexandra Elbakya)发文的9月5日,也是Sci-Hub网站成立的十周年纪念。埃尔巴金还表示,...(240)人阅读时间:2021-09-13

六人竞赛抢答器的电路设计详细论文资料

六人竞赛抢答器的电路设计详细论文资料免费下载,电子发烧友网站提供各种电子电路,电路图...(251)人阅读时间:2021-09-13

代写高校教学论文与科研关系的浅析

论文关键词:非研究型大学 教学 科研 论文摘要:针对高校,主要指非研究型大学的过度重科...(232)人阅读时间:2021-09-13

怎样找到专业代写发表教学论文的机构

教学论文就是讨论和研究有关教学问题的文章,发表教学论文也是教师评职称的必要条件。在...(213)人阅读时间:2021-09-13

找人代写数学教学论文(成功经验)

由于很多数学老师忙于平时的生活和工作,没有时间完成论文写作,找人代写论文变成了很好...(246)人阅读时间:2021-09-13