開發性PPP以一定區域的空間開發為標的。開發性PPP模式的優勢在於通過有效市場賦能和價值挖掘,帶動區域產業和基礎設施全面發展,從而提升“空間價值”,培育區域的“自我造血”功能。開發性PPP以區域內增量財政收入作為社會資本投資回報來源,走自我造血、激勵相容的可持續發展之路的模式,有利於產業化、工業化、城鎮化的深度融合——

我國已成為全球最大的政府和社會資本合作模式(PPP)市場,如何針對PPP進行制度創新和規范發展,受到社會高度關注。

日前,中國財政學會、中國財政科學研究院舉辦第二屆開發性PPP論壇,深入探討如何更好發展作為創新模式的開發性PPP,推動穩投資、補短板,助力新型城鎮化建設和國家治理能力現代化。

開發性PPP運用廣闊

近年來,我國在基礎設施和公共服務領域大力推廣PPP,並取得快速發展。統計顯示,截至今年三季度,全國PPP項目庫入庫金額達到14.1萬億元,合同簽約金額9.2萬億元,開工建設項目投資額為5.3萬億元。今年前三季度淨增落地項目1348個,同比上升20%﹔淨增開工項目1322個,同比上升130%。

各地對PPP進行了一系列探索與創新,“開發性PPP”就是其中一項重要成果。“開發性PPP是國際通行PPP模式與中國特色制度背景和實踐土壤相結合后的創新產物,是傳統PPP模式的升級版,也是我國區域開發組織模式的一次重大創新,對推動新型城鎮化建設和國家治理能力現代化具有重要意義。”中國財政科學研究院院長劉尚希說。

與基於單個項目的傳統PPP模式不同,開發性PPP是基於片區整體開發運營的新型政社合作模式,社會資本負責提供以產業開發為核心的基礎設施、公共服務、招商引資和城市運營等綜合服務,投資回報在地方新增財政收入的一定比例限額內與實際績效挂鉤。近年來,地方政府越來越多引入開發性PPP項目,包括產業新城、特色小鎮、全域旅游等類型。

“我國的常住人口城鎮化率為59.58%,若按戶籍人口計算,城鎮化率僅為43%,還具有巨大的成長空間,但靠政府投入遠遠難以滿足城鎮化發展的需要。我國一些地區大膽創新,積極實踐,探索出了開發性PPP這一新型的政府和社會資本合作模式,有效解決了投資不足和激勵相容的問題。”財政部原部長、中國財政學會會長樓繼偉日前表示。

在大力推動新型城鎮化建設的形勢下,開發性PPP顯示出廣闊的運用空間和發展前景。據不完全統計,在財政部PPP綜合信息平台的項目管理庫中,已落地的開發性PPP及類似項目近400個,在各類PPP項目中總量排名第4﹔投資額超過1.4萬億元,佔落地PPP項目總投資規模15%,項目主要集中在產業新城、產業園區和城鎮綜合開發等領域。

帶動產業和基礎設施發展

為何要在傳統PPP的基礎上創新出開發性PPP?劉尚希認為,城鎮化基本完成的國家隻能限於單個項目開展政府和社會資本合作,但我國城鎮化空間還很大,可以不局限於單個項目的政府和社會資本合作,而是從一個區域整體來考慮,進行集成式整體開發。

“開發性PPP以一定區域的空間開發為標的。與傳統模式相比,開發性PPP模式的優勢在於通過有效市場賦能和價值挖掘,帶動區域產業和基礎設施的全面發展,從而提升‘空間價值’,培育區域的‘自我造血’功能。”劉尚希分析。

國務院發展研究中心研究員、中國科學院大學中國PPP研究中心主任孟春也認為,開發性PPP以區域內增量財政收入作為社會資本投資回報來源,走自我造血、激勵相容的可持續發展之路的模式,有利於產業化、工業化、城鎮化的深度融合。

近年來,我國整體投資增速放緩,亟需聚焦基礎設施領域突出短板,保持有效投資力度。2018年11月,國務院辦公廳發布《關於保持基礎設施領域補短板力度的指導意見》明確提出,鼓勵地方依法合規採用政府和社會資本合作(PPP)等方式,撬動社會資本特別是民間投資投入補短板重大項目。

“從總體看,我國的基礎設施建設仍是經濟發展的瓶頸和短板,仍需大力發展,傳統的基礎設施建設模式有缺陷和不足,開發性PPP正是適應這個環境所產生的發展。”中國PPP基金原董事長周成躍表示。

專家普遍認為,開發性PPP既具有一般意義上的PPP本質特征,又具有中國特色的創新含義。“開發性PPP的關鍵之處,在於實現了人員流動、產業分布和空間開發的有效匹配。”劉尚希說。

湖南商学院投档线及各省最低录取分数线

2018-湖南商学院投档线及各省最低录取分数线统计表 高考填报志愿的时候,查询每个院校投档...(120)人阅读时间:2023-04-27

2019湖南商学院录取分数线及历年专业分数

1、历年湖南商学院排名【校友会版】在校友会版本排名中,2018湖南商学院全国排名第294,相较...(56)人阅读时间:2023-04-27

浙江省测绘科学技术研究院拟聘人员公示

根据2022年7月4日《浙江省测绘科学技术研究院2022年公开招聘人员公告》,经报名、资格审查、...(186)人阅读时间:2023-04-27

2021年重庆大学全国各省专业录取分数线,

高考升学网重庆大学专业分数线栏目,主要为高考考生提供重庆大学各省专业最低录取分数线...(168)人阅读时间:2023-04-27

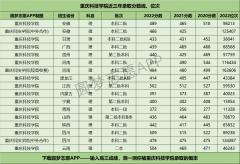

重庆科技学院近三年录取分数线及位次多

重庆科技学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上重庆科技学院2020-2022历年高考、在全...(61)人阅读时间:2023-04-27