经济社会的发展催生新产业、新业态,带动了就业市场需求的变化。作为人才的供给方,高校要答好培养模式适应市场需要的考题。天津高校紧跟经济社会发展设置专业,为新产业提供更多急需人才;探索“订单式”培养,根据企业需求提升毕业生的专业素养和能力;结合学校办学优势,对现有专业有增有减,构建特色专业体系。

随着产业形态的演进,就业市场的变化日新月异,新行业、新业态带动新岗位、新职业需求的变化。作为就业市场的重要一端,高等院校的专业设置和调整如何适应经济社会发展,成了一道既有前瞻性,又有现实性的考题。

紧跟社会发展

设置相关专业

高校的专业设置和经济社会发展紧密相关。

“人工智能学院成立的初衷就是提供更多急需的专业人才。”南开大学人工智能学院院长方勇纯教授直言,这两年,人工智能作为国家战略需求,正日益成为我国产业升级和经济转型的重要动力。而当前人工智能人才短缺在全球是一个普遍性问题,依靠高校培育创新能力强的顶尖人才,是人工智能产业乃至社会经济长远发展的基础,“所谓的产业竞争,归根到底还是人才的竞争。”

对于南开大学这样的综合性研究型大学而言,学生的就业压力并非专业设置的首要原因,但毋庸讳言,行业快速发展,相关专业毕业生就很“抢手”。

“人工智能学院加强人才培养的目的是促进产业升级,在服务国家和地方经济建设的同时,推动人工智能学科的发展。特别在本科层面,还是着眼于继续强化智能科学与技术专业人才的培养。”方勇纯介绍,“人工智能学院要想发展好,不是简单改个专业名称的问题,课程建设尤为重要。虽然经过十多年的发展,南开的人工智能学科已经相对稳定,但即便如此,这几年也仍然在根据行业的发展反复优化课程建设。”

“2018年5月学院成立后,考虑到人工智能以产业应用为主,要以产业的驱动作为人才培养的方向,我们特意设置了人工智能特色班,面向全校选拔成员,专攻机器人技术和‘人工智能+’,加强学生的数理逻辑培养,锻炼学生的创新意识,加大在各类实践环节和创新方面的培养。同时鼓励本科学生走进高水平科研实验室,跟研究生一起参与国家级项目。在研究生层面,从去年5月开始专门设立了人工智能二级学科,重点培养智能方面创新型高端人才,把优秀的博士生推到产业一线去做创新创业工作,培养创新性强、能为智能产业服务的领军人才。”方勇纯说。

以需求为导向

培养技能人才

天津中德应用技术大学是教育部批准成立的应用技术大学,“建校目标就是以高水平专业建设实现高水平人才培养,以高水平人才培养助推天津经济与社会转型发展。”中德应用技术大学党委书记张兴会介绍。

“职业技能人才的培养培训是保持就业稳定、缓解结构性就业矛盾的关键举措,成为经济转型升级和高质量发展的重要支撑。对于应用技术大学而言,专业设置必须与产业需求对接。”张兴会坦言,学校通过系统全面的人才需求规模分析规划专业布局,着力解决技术技能型人才大量短缺的结构性问题,培养满足区域经济社会发展急需的高素质应用型、技术技能型人才,聚焦智能制造、航空航天、汽车工程、轨道交通、新能源等新兴重点产业,调整优化院系设置和专业布局。

“以需求为导向,学校就要做好‘一手托两家’的工作,一边是学生培养,一边是企业需求。”张兴会这样形容,目前,中德应用技术大学与博世、西门子等企业共建校内工程实训室20个,其中具有国际国内领先水平的实验实训平台,为本科人才培养提供了先决条件。

学校借鉴德国“双元制”模式的本土化实践,深入探索实施“订单班”培养模式,校企合作、产教融合的教学模式不断深化,支撑起学校专业、课程改革,师资队伍建设和实训条件建设。张兴会介绍,近3年来,中德应用技术大学的就业率始终保持在98%以上。特别是2016年招收的首届四年制本科学生,在三年级的综合项目实践中,通过学校搭建的校企合作实训平台,在企业实践中表现出了很好的专业素养和能力,引起企业的极大兴趣,很多企业已经主动向学校提出,点名邀请学生到企业开展毕业实习和毕业设计。首届应用技术型本科专业毕业生的就业前景已经展现出良好的势头。

结合办学特色

调整专业设置

专业的调整与设置,绝非一朝一夕就能做出的决定,而必须依托学校的办学实践和就业市场的实际需求。

湖南商学院投档线及各省最低录取分数线

2018-湖南商学院投档线及各省最低录取分数线统计表 高考填报志愿的时候,查询每个院校投档...(120)人阅读时间:2023-04-27

2019湖南商学院录取分数线及历年专业分数

1、历年湖南商学院排名【校友会版】在校友会版本排名中,2018湖南商学院全国排名第294,相较...(56)人阅读时间:2023-04-27

浙江省测绘科学技术研究院拟聘人员公示

根据2022年7月4日《浙江省测绘科学技术研究院2022年公开招聘人员公告》,经报名、资格审查、...(186)人阅读时间:2023-04-27

2021年重庆大学全国各省专业录取分数线,

高考升学网重庆大学专业分数线栏目,主要为高考考生提供重庆大学各省专业最低录取分数线...(168)人阅读时间:2023-04-27

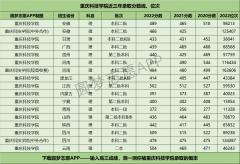

重庆科技学院近三年录取分数线及位次多

重庆科技学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上重庆科技学院2020-2022历年高考、在全...(61)人阅读时间:2023-04-27