何梓华。2012年10月3日,摄于中国人民大学校庆时。高钢供图

姓名:何梓华

性别:男

年龄:87岁

出生地:上海

祖籍:广东南海

去世原因:病逝

生前职业:新闻教育家,新闻理论家,中国人民大学新闻学院原院长

11月16日10时20分,87岁的何梓华走了。

“著名新闻教育家、新闻理论家,中国人民大学新闻学院原院长”,这是何梓华的官方定义。新闻专业的学生,对这个名字熟悉而陌生,《新闻理论教程》《新闻学概论》等许多基础性教材,都是何梓华主编的,但他的专著不算丰厚,个人事迹亦不常见诸报端。

11月19日,新京报记者拨通了何梓华学生、中国新闻教育学会原会长高钢的电话。他说,“何老师一直在为别人铺垫道路,辛勤劳作,不声不响,只是在看着铺就的大路呈现出那些车水马龙时,得到欣慰。”

铺路学界

被誉为新闻学科“领军人”

昨日,八宝山送别何梓华,来送行的上有90多岁的白发老人,下有青涩的学生。

“何老师走得很潇洒,一辈子干净利落。上周突然住进ICU,前一两天意识清醒,我们去看他,他还轰我们走,最后两天昏迷了,再没有醒来。”中国人民大学新闻学院党委书记周勇告诉记者。

“他不仅是新闻理论家,更有普惠之功。”周勇介绍,“何老师为人很低调,外界很多人不了解我们新闻学院有这样一位大师在。”

2004年,党中央开始部署“马克思主义理论研究和建设工程”(简称“马工程”),何梓华被聘为首席专家,负责《新闻学概论》教材的编写。

除却压仓石般的《新闻理论教程》《新闻学概论》教材,何梓华还执掌人大新闻学院数十年、中国新闻教育学会十余年,对新闻学科建设、学科大布局构造功不可没。

北京师范大学新闻学院执行院长喻国明谈起自己的导师何梓华,认为领导新闻学学科本身发展是他最突出的成就。“改革开放以后人大新闻学院的腾飞,与何老师学科发展思路清晰、学科队伍调配得当以及对新的研究方法、范式的鼓励密不可分”。

上世纪80年代,“三论”(信息论、控制论、系统论)渐进中国。喻国明读研究生的时候,两篇文章写的就是系统控制论。“虽然今天看来中规中矩,但在那个年代,‘三论’是极其前卫的研究手段。”喻国明说,“何老师两次拿我的文章在学院开学术研讨会,一方面为年轻学生‘做诊断’,另一方面希望能有新的手段来研究传统理论。”

中国人民大学荣誉一级教授方汉奇评价何梓华时称,1984年,老何当了新闻系的系主任,走上了行政工作的第一线,成为上世纪八十年代后新闻学的领军人物。

凝聚队伍

“他当没当官我都叫他老何”

除了学科发展,何梓华还注重新闻学教师队伍的建设,对外开放培养骨干教师,对内凝聚团结队伍。

上世纪八十年代,全国各地新办的新闻系急需师资,通过人大的函授学院,先后在北京、山东、天津、湖南、新疆、陕西、山西等地开设了定期面授的新闻函授班。

“现在很多老一辈的学者,相当多院校的学术骨干、老师都在人大新闻学院进修学习过。”喻国明回忆,“我们那时候的讲义都复印给大家参考。何老师担任新闻学院院长时在学界积攒下非常好的口碑,所以大家对人大新闻学院有一份感激和敬重。”

在学院内部,何梓华作为一个班子的组织者,着力打造“温暖家庭”。

“我一直叫何梓华老师为老何,他不当官时我这么叫,当官时我也这么叫。”方汉奇称,“他特别会团结人,善于组织、团结教师团队。”92岁的方汉奇说。

“那时候我们推任何一个老师家的门,没有一个老师说‘正忙、再约时间’,都会热情地帮我们解答问题。”喻国明对记者回忆,“甘惜分、方汉奇等人,论资历、学术造诣,都是‘泰斗’级别,但大家彼此之间像亲人一样,说话比较随意。这样轻松的氛围,奠定了人大新闻学院在中国新闻教育领域第一重阵的地位。”

桃李天下

夜晚家里的灯一直为学生亮着

对年轻学生的培养,何梓华向来不吝心力,为年轻人铺路搭桥。

《焦点访谈》记者曲长缨1982年本科毕业,何梓华是他本科论文指导老师。当时,何梓华在学校事务很多,忙不过来,就让学生在家门口等他。

“他经常忙到晚上9点多还没吃饭,就在家里边吃饭边听我们讲。吃完后拿过我们的论文逐行逐句地修改,一篇本科生的论文他都要改好多遍。”曲长缨向记者回忆。

湖南商学院投档线及各省最低录取分数线

2018-湖南商学院投档线及各省最低录取分数线统计表 高考填报志愿的时候,查询每个院校投档...(120)人阅读时间:2023-04-27

2019湖南商学院录取分数线及历年专业分数

1、历年湖南商学院排名【校友会版】在校友会版本排名中,2018湖南商学院全国排名第294,相较...(56)人阅读时间:2023-04-27

浙江省测绘科学技术研究院拟聘人员公示

根据2022年7月4日《浙江省测绘科学技术研究院2022年公开招聘人员公告》,经报名、资格审查、...(186)人阅读时间:2023-04-27

2021年重庆大学全国各省专业录取分数线,

高考升学网重庆大学专业分数线栏目,主要为高考考生提供重庆大学各省专业最低录取分数线...(168)人阅读时间:2023-04-27

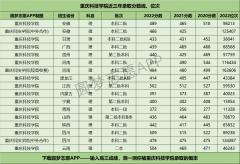

重庆科技学院近三年录取分数线及位次多

重庆科技学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上重庆科技学院2020-2022历年高考、在全...(61)人阅读时间:2023-04-27