新中国培养的“1号博士”

2018年6月1日,马中骐(左)向中国国家博物馆捐赠博士学位证书。

马中骐的博士学位证书,编号为“10001”。

2018年6月1日,一个简短的捐赠仪式在中国国家博物馆举行——78岁的中科院高能物理研究所研究员马中骐将自己那本编号为“10001”的博士学位证书,连同1983年5月27日人民大会堂学位证书授予仪式的请柬和门票、主席台的座位票、次日钱三强院士组织第一批博士座谈会的入场券以及1991年获得的“做出突出贡献的中国博士学位获得者”证书,全部捐给了国家博物馆。

“这些证书是我国学位制度建立的历史印记,见证了一代知识分子的拼搏与奋进,我认为把证书留给国家博物馆是最佳选择。”马中骐说。

偶然

马中骐是新中国首批授予博士学位的18名博士中的第一位。“这个第一位博士只是按照博士论文通过的时间来排序的,对于我来说,是历史的偶然,并不代表我有多了不起。”马中骐认真地说,“我们这批18人在获得博士学位后,牢记责任,在各自的领域里兢兢业业干工作、搞科研,都没有辜负这个身份,没有辜负国家的培养。”

1981年,他从中科院高能物理研究所取得博士学位后留所工作,长期从事理论物理研究,重点在群论方法及其物理应用方面进行科学研究和教学,曾四次获得中科院科技进步二等奖或教学成果二等奖,荣获2004-2005年度王淦昌奖。

从上大学到博士研究生毕业,马中骐历经波折走过了整整26年。这一段艰难的求学经历成为马中骐一生中最难忘的记忆。

1956年由组织选派,马中骐从上海考到了兰州大学,1961年毕业留在兰州大学理论物理教研室任教。1964年又是由组织选派,他以高分考取了北京大学物理系理论物理专业的研究生,师从中科院学部委员、北大物理系教授胡宁先生。谁知一年后,马中骐就不得不中断学业被分到农村参加运动,直到1967年才回到兰州大学执教。

春天

一晃十多年过去了。马中骐一边参加工作,一边学习专业知识,渴望着有一天能够重返北大校园,完成未竟的学业。1978年1月,教育部发布《关于高等学校1978年研究生招生工作安排意见》,决定当年正式恢复招考研究生。但遗憾的是,第一次发布招生通知时,报考人员年龄限制在“35岁以下”。

“好不容易盼到的好消息,却因为年近38岁超‘线’,让人很失落!”马中骐对于当年的经历记忆犹新。但转机很快来了。当年在北京召开的全国科学大会上,胡宁院士和其他多位参加会议的老先生联名提案:1964年、1965年的研究生中有一批人才,由于被耽误,没能完成学业,但水平较高,建议放宽研究生报考年龄。

就在临考前两个月,一个令人振奋的消息传来:“研究生报考年龄放宽到40岁,64级、65级研究生不受年龄限制。”这则消息让马中骐喜出望外,“继续求学深造的机会来了,用知识报效国家的愿望又可以实现了!”

因为在兰州大学任教的10多年里从未放弃过专业学习,马中骐顺利通过了这次研究生考试,从70余名竞争者中脱颖而出,再次以优异的成绩被录取,进入中科院高能物理研究所,师从时任高能所兼职教授的胡宁院士。

再次考研成功,马中骐格外珍惜这来之不易的求学深造机会。在同批学生中,马中骐基础扎实,导师胡宁教授特别准许他重点学好微分几何和英语两门课程,其他时间全部用于科学研究。1981年,我国学位制度正式建立。教育部决定设立博士试点,挑选一批优秀研究生,直接攻读博士学位。

同年8月,马中骐就接到导师通知,要求他在4个月内提交一篇高水平博士论文。马中骐选择了“磁单极研究”作为论文方向。这是当时一个很热门的研究课题,里面有很多数学问题。马中骐从著名数学家谷超豪教授在复旦大学学报中发表的一篇关于规范场理论的数学方法的论文中得到启发,便尝试着做这方面的研究。他的想法得到了高能所的大力支持,特批他赴上海当面向谷超豪教授请教,得到了后者的悉心指导。经过两个多月的计算,他再次请谷超豪教授审阅研究成果,得到肯定答复后,便着手撰写博士论文。论文成稿后被送请国内多个从事磁单极理论研究的专家教授审阅,国外则请杨振宁、李政道教授把关。

湖南商学院投档线及各省最低录取分数线

2018-湖南商学院投档线及各省最低录取分数线统计表 高考填报志愿的时候,查询每个院校投档...(120)人阅读时间:2023-04-27

2019湖南商学院录取分数线及历年专业分数

1、历年湖南商学院排名【校友会版】在校友会版本排名中,2018湖南商学院全国排名第294,相较...(56)人阅读时间:2023-04-27

浙江省测绘科学技术研究院拟聘人员公示

根据2022年7月4日《浙江省测绘科学技术研究院2022年公开招聘人员公告》,经报名、资格审查、...(186)人阅读时间:2023-04-27

2021年重庆大学全国各省专业录取分数线,

高考升学网重庆大学专业分数线栏目,主要为高考考生提供重庆大学各省专业最低录取分数线...(168)人阅读时间:2023-04-27

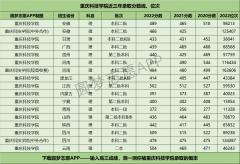

重庆科技学院近三年录取分数线及位次多

重庆科技学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上重庆科技学院2020-2022历年高考、在全...(61)人阅读时间:2023-04-27