1995年南京大学中国古代史考研真题,历史学考研网

2022-06-24 10:55 来源: 历史学考研网李老师

原标题:1995年南京大学中国古代史考研真题,历史学考研网

1、简述商鞅变法的主要内容及其意义。

(一)主要内容。(1)政治方面:商鞅对政治的改革是以彻底废除旧的世卿世禄制、建立新的封建专制主义中央集权制为重点。措施包括制定二十级爵、废除分封制实行县制、实行什伍制度。(2)经济方面:商鞅对经济的改革是以废除井田制、实行土地私有制为重点。措施有废井田开阡陌、重农抑商、统一度量衡。(3)社会方面:主要推行小家庭政策,以利于增殖人口、征发徭役和户口税等。

(二)影响。商鞅变法从根本上改变了秦国的面貌,使之后来居上,成为战国七雄之首,并最终吞并了关东六国。秦王政后来能够统一全中国,成为始皇帝,追根溯源,与商鞅变法的成功关系极大。此外,秦代实行的许多制度是在商鞅变法时创建的,两者的前后源流关系清晰可见。

2、汉武帝在加强中央集权方面主要推行了哪些措施?各有什么作用?

(一)解决诸侯王国问题。元朔二年(前127年),汉武帝采纳主父偃的建议,颁布《推恩令》:诸侯王除了由嫡长子继承王位以外,可以推“私恩”把王国土地的一部分分给子弟为列侯,由皇帝制定这些侯国的名号。按照汉制,侯国隶属于郡,地位与县相当。因此王国分为侯国,就是王国的缩小和朝廷直辖土地的扩大。《推恩令》颁布后,王国纷纷请分邑子弟,于是诸侯王的支庶多得以受封为列侯,西汉王朝不用黜陟的办法而使王国的辖地缩小。接着,武帝颁布《左官律》和《附益法》。元鼎五年(前112年),汉武帝又采取“酎金夺爵”的措施,削夺列侯的爵位。通过这些措施,进一步加强了中央集权,基本上结束了汉初以来诸侯王割据的局面。

(二)中朝的形成。为了加强皇权,限制丞相权,汉武帝提拔了一批中下层官员, 作为自己的高级侍从和助手,替他出谋划策、发号施令。这样,在朝官中就有了中朝和外朝之分。由尚书、中书、侍中等组成的中朝成为实际的决策机关,而以丞相为首的外朝官,逐渐成为执行政务的机关。

(三)设刺史、司隶校尉,加强对地方的控制。汉武帝于元封五年(前106年),分全国除京师直辖区以外的其他地区为为十三个州部(监察区),每个州部设刺史一人,称州刺史,简称刺史,以监察地方。刺史“以六条问事”,一条是监察“强宗豪右”,五条是监察郡守、尉和王国相。征和四年(前89年),又于京师所在地设司隶校尉,掌纠察京师百官(三公除外)和三辅(京兆、冯翊、扶风)、三河(河东、河内、河南)、弘农等七郡。刺史秩六百石,司隶校尉秩比两千石,都以京官监察地方的高官,司隶校尉还纠察朝官,史称这一制度为汉武帝“以内制外,以小制大”之术。这套制度比秦朝的监察制度严密得多,进一步加强了皇帝对庞大的官僚群的督导与控制。

(四)建立以察举制为中心的选官制度。为打破汉初“吏多军功”的格局,汉武帝采纳董仲舒的建议,建立察举制度。元光元年(前134年)冬,汉武帝初令郡国每年举孝廉各一人,从此之后郡国每年推举孝廉的察举制度正式确立。除孝廉一科为察举取士的主要科目外,汉武帝还不定期设立茂才、贤良方正、文学等科察举取士,以广泛地吸收地主阶级优秀人才。这些被察举到中央的人员,一般都在郎署供职,由郎官再逐渐升迁。

3、简述北魏孝文帝改革的背景、内容和意义。

(一)改革的背景。北魏自建国以后,经过整整一个世纪的努力,对北方的统治逐渐巩固,但是仍然存在着许多严重的问题,主要是经济落后,政令不举,阶级矛盾和民族矛盾尖锐,影响着北魏的发展。北魏统治者如继续采用原有的制度和办法进行统治是很困难的,于是北魏政府中的一些有识之士深感必须改弦更张,设法缓和当时的阶级矛盾和民族矛盾。而大量荒地的存在和皇权的增强,也为改革提供了条件。

(二)改革内容。改革大体分两期进行。第一期在484—486年间,主要改革政治、经济制度;第二期在494年迁都洛阳以后,着重改革鲜卑人的生活习惯,实行汉化。北魏孝文帝改革,在前期主要是在冯太后的主持下进行的。(1)整顿吏治。太和八年(484年),改革首先从吏治开始。改革法令规定:守宰的任期按治绩的好坏决定,不固定年限。又制定俸禄制度,官吏俸禄由国家统一筹集(户调外每户增收帛三匹、粟二石九斗),定期按官品发放,不许官吏自筹。为了杜绝贪赃枉法,又制定了惩治贪污的办法。(2)三长制。太和十年(486年),北魏又下令废宗主督护制,实行三长制。规定五家立一邻长,五邻立一里长,五里立一党长。三长要求挑选乡里中能办事而又谨守法令者担任。其职责是掌握乡里人家的田地,检查户口,管理农民,征收租调,征发兵役徭役。(3)均田制。其主要内容是:男子十五岁以上,授露田四十亩、桑田二十亩;妇人授露田二十亩。露田不得买卖,桑田亦不得买卖,但“盈者得卖其盈,不足者得买所不足”。(4)户调制。废除九品混通制,实行定额租税制。即一夫一妇的家庭,纳户调帛一匹、粟二石。(5)迁都洛阳。太和十八年(494年),把都城由平城迁到洛阳。(6)汉化改革。太和十九年(495年),下令禁止穿胡服,改穿汉服; 禁止在朝廷上说鲜卑语,改说汉语;凡迁居洛阳的鲜卑人,即以洛阳为籍贯,不得归葬平城。次年,又下令改繁复的鲜卑姓为音近或义近的汉姓,如拓跋氏改为元氏。孝文帝还积极提倡鲜卑贵族和汉人士族联姻。

湖南商学院投档线及各省最低录取分数线

2018-湖南商学院投档线及各省最低录取分数线统计表 高考填报志愿的时候,查询每个院校投档...(120)人阅读时间:2023-04-27

2019湖南商学院录取分数线及历年专业分数

1、历年湖南商学院排名【校友会版】在校友会版本排名中,2018湖南商学院全国排名第294,相较...(56)人阅读时间:2023-04-27

浙江省测绘科学技术研究院拟聘人员公示

根据2022年7月4日《浙江省测绘科学技术研究院2022年公开招聘人员公告》,经报名、资格审查、...(186)人阅读时间:2023-04-27

2021年重庆大学全国各省专业录取分数线,

高考升学网重庆大学专业分数线栏目,主要为高考考生提供重庆大学各省专业最低录取分数线...(168)人阅读时间:2023-04-27

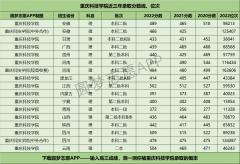

重庆科技学院近三年录取分数线及位次多

重庆科技学院近三年录取分数线及位次多少?本文将奉上重庆科技学院2020-2022历年高考、在全...(61)人阅读时间:2023-04-27