时间:2024-01-01 12:39 | 来源:墨客学术 | 作者:墨客学术 | 点击:次

“侨乡”泉州的前世今生

百年前下南洋“过番谋生”,如今以侨为桥“双向奔赴”

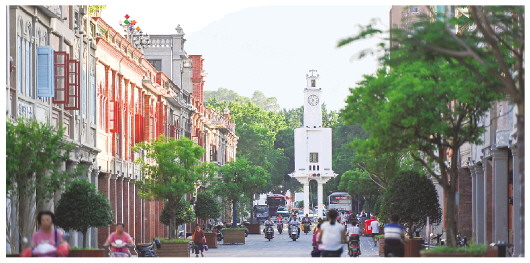

▲泉州市鲤城区中山路的“廊柱式骑楼”。 新华社记者宋为伟摄

泉州,中国东南沿海的世遗之城,全国重点侨乡。这座向海而生的古城,千年兴衰与海洋紧密相连。在海事兴盛的宋元,泉州曾是全球最为繁华的港口,古代海上丝绸之路的重要起点城市。但到了明清海禁之后,因为陆上“人稠地狭”“田园不足于耕”,泉州人不得不到东南亚“过番谋生”,史称下南洋。

过番谋生 一部艰辛的奋斗史

1938年,一封从新加坡寄出的家书漂洋过海,送达福建泉州。新加坡华侨赖子实写信给祖父描述近况:“自南渡以来……生不得求生死不得求死。”在感慨生活困难、学徒生涯维艰的同时,还随信附上100元钱款。

这样一封“信汇合一”的家书,是海外华侨寄回国内的书信及汇款凭证,被称为“侨批”。

泉州市中山路遍布的南洋风格“廊柱式骑楼”,曾经是侨批信局汇集的地方。如今,这里依旧是泉州最繁华的商业街之一,泉州市侨批馆便设立于此。馆内数千份泛黄的侨批原件,让后来者得以望见百年前当地华侨下南洋的奋斗史。

因为陆地人稠地狭山脊贫,只能面向大海谋求发展,泉州人很早便有迁居海外的历史。但明清海禁以来,田不足耕的矛盾愈演愈烈,当地百姓为争水源、田地械斗成风,而在西方殖民统治下的东南亚当时亟需劳动力,当地民众便冲破海禁封锁,下南洋谋生。1840年鸦片战争爆发,清政府被迫打开门户后,大批以农民为主的泉州人迫于生计、战乱或天灾人祸,纷纷以自由移民或契约移民形式,到南洋谋生发展,掀起了下南洋的高潮。

“福建‘下南洋’群体当以泉州为最,泉州晋江甚至有‘十户人家九户侨’之称。时至今日,仅马来西亚、新加坡、菲律宾三国,祖籍泉州的华侨华人就超过430万人。”泉州华侨历史博物馆研究员刘伯孳介绍。

这是一条充满艰辛、血泪的冒险之旅。在海禁之下,出海只能偷渡,在茫茫大海上船只随时有倾覆的危险。而且移民海外无异于“弃绝王化”,再想回乡便得接受严厉制裁。

契约移民则几与贩卖奴隶无异。殖民者掠买的“契约华工”往往被称为“猪仔”,不但要被封禁在条件恶劣的船舱内,还要饱受“猪仔头”的虐待。一船前往东南亚的华工,有的死亡率甚至高达50%。殖民者为保证利润率,便拼命加员超载,更增加了船只的安全风险。

安全抵达南洋,还只是艰苦谋生的开始。起初,下南洋的泉州人肩挑手扛、走街串巷,多以出卖苦力和当店员为生,从事农耕、捕鱼、采矿、工匠等行业。刘伯孳告诉记者,在荒山野岭中开荒垦殖,住茅草屋、吃粗米饭,长期的营养不良和疫疾流行,致使许多下南洋的泉州人病亡他乡。

博物馆里,一张张记录华侨在南洋打拼的黑白“工作照”,足以见证初代移民的生存不易与创业艰辛。

“十去六死三留一回头”,能够幸运在当地站住脚、扎下根的华侨,开始了漫漫奋斗路。经过长时间的打拼,他们把积累的血汗钱投入到扩大经营活动中,开设店铺所需资本不多,成为南洋地区华侨的首选。粮油店、杂货店、五金店、美发店等不一而足,都可见到华侨忙碌的身影。

身悬海外的游子,通过侨批把对家乡的思念和对亲人的资助一同寄送回国。曾经存续百年的侨批业,也见证了“下南洋”的规模。据《闽南侨批史纪述》记载,1948年,泉州地区共有信局总分支机构至少300家。同时,海外的泉州批局遍及新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国、越南、缅甸等地,形成了一个庞大的侨批经营网络。

“番客”归乡 不忘故土的赤子心

10月18日,泉州南安,地处梅山镇的国光中学张灯结彩,人潮如涌。来自世界各地的校友如约回到这里,纪念一个特殊的日子——李光前先生诞辰130周年暨国光中学建校80周年庆典。

一所乡镇中学的校庆缘何备受关注?答案就藏在校园的片片砖石之上。走进国光中学,目之所及皆可见学校捐建者李光前的“家国情怀”——学校的教学楼,分别用延安、遵义、新华等命名,昭示着他对祖国的感念之情;学校凉亭立柱上,一副楹联“左盼明心敦品励行为报国,右揽犀月勤学苦练以争光”铭刻着后人的传承之志。